Se dice que la única certeza que tenemos en la vida es la muerte pero en los últimos años hemos podido comprobar que cada crisis que superamos dispara el poder del Estado y muy poco de ese poder se devuelve después.

El economista e historiador estadounidense Robert Higgs lo llamó el efecto trinquete porque el gobierno crece durante la crisis y luego se retrae, pero no al mismo nivel que antes.

Es decir, crece en la crisis y, cuando retrocede, ya nunca vuelve al nivel previo. Esta última década ofrece un catálogo que habría hecho las delicias de Maquiavelo con todo tipo de crisis: pandemia, guerras, “emergencias” energéticas y climáticas, inflación y “reconstrucciones” varias.

El resultado común ha sido siempre el mismo con más regulaciones, más impuestos, más gasto y más capacidad de vigilancia sobre los ciudadanos. El economista Milton Friedman ya advirtió que “nada es tan permanente como un programa gubernamental temporal”.

Y es que aunque ante una crisis la acción ejecutiva y decidida pueda estar justificada, lo cierto es que muchas veces se sobrepasan los límites en competencias e incluso temporales para beneficio de los gobernantes. El Nobel de Economía Friedrich Hayek ya nos advirtió de que si bien “es sensato sacrificar temporalmente la libertad para hacerla más segura en el futuro, es algo muy distinto sacrificarla de forma permanente en interés de una economía planificada”.

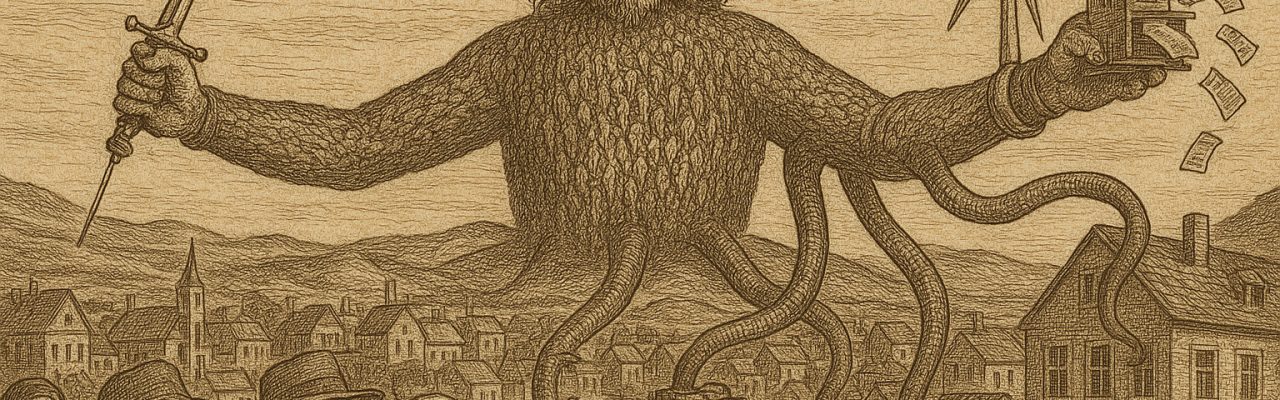

En esas estamos con la novedad de que muchas de las crisis que hoy dicen combatir los políticos son algo más discutibles. Desde los efectos a muy largo plazo que podría tener el clima en el planeta hasta virus que se propagan rápidamente pero cuyo índice de mortalidad es bastante bajo. En cualquier caso la excusa ha sido la crisis y la reacción siempre ha alimentado al Leviatán estatal mientras algunos ciudadanos se empeñaban en seguir el camino de servidumbre por el que el político de turno los llevaba como si del flautista de Hamelín se tratara.

El confinamiento inconstitucional

España decretó en marzo de 2020 un confinamiento sin precedentes. Un año después, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de ese Estado de alarma por restringir derechos que requerían otra figura legal más intensa. Los políticos buscaron entonces atajos para aplicar medidas que sólo tenían cabida bajo un estado de Excepción, con sus límites y garantías que implica la legitimidad democrática y liberal del poder.

Mientras que algunos lo tildaron de experimento social hubo quienes se encerraron en casa con gusto, disfrutando de la falsa seguridad que le ofrecían los mensajes oficiales. ¿Acaso garantizar la salud pública –y por tanto la vida– no justificaría cualquier atropello legal? Es el dilema que vienen planteando los filósofos de la política incluso antes de que se hablara del contrato social.

Y aunque parecía que habíamos superado la época en la que el bienestar de una mayoría podía justificar el atropello de una minoría las crisis siempre dan opciones a dar marcha atrás. La pandemia permitió a nuestros gobernantes cruzar unos límites que no han tenido consecuencias prácticas para ellos, ni electoral ni legalmente.

Aunque el virus (o el pánico) pasó, se pusieron en práctica sistemas de control de viajeros a través de pasaportes que añadían condiciones de salud para permitir el libre movimiento de los ciudadanos. Un recurso que los Estados ya han probado y que no dudarán en rescatar. Ya sea por cuestiones sanitarias, por buen o mal comportamiento, por mantener deudas con el Estado e incluso por un crédito de la huella de contaminación personal. La lógica para limitar los movimientos ya existe y los burócratas tratarán de aplicarla siempre que puedan como ya está sucediendo en el centro de las ciudades que, dependiendo de la etiqueta de cada coche, se puede circular o no.

Tambores de guerra

La invasión rusa de Ucrania justificó la siguiente vuelta de tuerca. En nombre de la “soberanía energética”, Europa intervino mercados eléctricos y España implantó el “mecanismo ibérico” para topar el gas en generación. “Temporal”, de nuevo.

A la vez llegaron las “tasas temporales” sobre banca y energéticas. Debían haber expirado pero se extendieron por decreto y continúan vigentes. Otra medida excepcional que se queda cuando conviene… al Estado.

Tras décadas de relajación del gasto militar y el ánimo belicista, Europa ha pisado el acelerador para rearmarse. Ya no es un tabú que Alemania recupere la mili ni que sus tanques vuelvan a recorrer Europa.

¿Hay una amenaza real que lo justifique? Difícil de saber con exactitud pero lo que es evidente es que supone un mayor gasto público presupuestario que, además, puede ser acompañado de medidas que priven o limiten las libertades públicas. Al fin y al cabo, tal y como decía el dramaturgo de la antigua Grecia Esquilo, “la primera víctima de la guerra es la Verdad”.

La soga verde

El ecologismo ha pasado de limitarse a la protección del medio ambiente a una corriente política dispuesta a regular hasta los aspectos más íntimos de la vida privada por un sugerente pero poco concreto “bien del planeta”.

Cuando los enemigos son difusos y lejanos, los políticos pueden justificar casi cualquier decisión. En el caso del clima, el enemigo que combaten es todavía más etéreo por lo que sus planes pueden requerir todavía más presupuesto y restricciones para los ciudadanos. No importa el dinero que se gaste ahora porque sus efectos solo podrán comprobarse a años vista, cuando la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones ya no se pueda fiscalizar.

Bajo la bandera climática, la Unión Europea ha levantado el CBAM (el ajuste en frontera por carbono). Se trata de un arancel con otro nombre que les dará más recaudación, más poder administrativo y más coste para el consumidor. Se vende como neutral, pero es proteccionismo regulatorio en clave verde. No importan tanto lo que contaminas sino lo que pagas, y en base a ello lo que puedes o no hacer.

La actividad económica, la movilidad e, incluso, la demografía supeditada a unos objetivos “ecológicos” capaces de justificar cualquier barbaridad planificada. A ello se suma que son decisiones supranacionales y que, por tanto, escapan al control directo de los votantes de cada país.

Seguir emborrachando a los eurócratas

La crisis inflacionaria dio cobertura a controles, topes, ayudas selectivas y nuevos impuestos “solidarios”. Una crisis que habían provocado los propios bancos centrales al emitir moneda sin control y conceder crédito que no están dispuestos a parar. En lugar de tratar la resaca se le da más alcohol en una huida hacia delante que no sabemos cuándo se detendrá.

Aún así, la manipulación monetaria tiene límites y para saltárselos, en Fráncfort están preparando un euro digital que podrá controlar aún más el dinero que manejamos. Programable y trazable, dará más poder a los responsables de la política económica para condicionar qué compramos y cuándo.

Cada intervención genera más intervencionismo, y cada “urgencia” legitima más control, pero llegar a ese punto en el que el dinero de una cuenta corriente podrá caducar para limitar el ahorro y estimular el gasto ofrecerá a los políticos una herramienta de control social que hasta ahora solo han soñado.

Un patrón que se repite

Lo que vemos es que todas las crisis siguen un patrón que se repite a través de medidas extraordinarias, luego se prolongan y, lamentablemente, se normalizan. La nueva normalidad suele ser peor que la antigua pero, como las ranas que no saltan del cazo mientras el agua se va calentando hasta llegar al punto de ebullición, parece que las sociedades también se acomodan a estos cambios.

Robert Higgs lo resumió en su obra “Crisis y Leviatán” asegurando que “una vez que una crisis ha pasado, el poder estatal suele retroceder de nuevo, pero rara vez vuelve a sus niveles originales; así, cada emergencia deja el ámbito del gobierno al menos un poco más amplio que antes”.

No se trata de un fenómeno nuevo pues, desde la Antigüedad, las crisis se han utilizado por parte de los gobernantes para acumular poder e incluso erigirse en dictadores que ofrecían soluciones rápidas y ejecutivas. La diferencia estriba en cómo reaccionamos a ellas como sociedad y si los pilares que la sostienen son capaces de resistir porque, tal y como expresó Friedman, “existe una enorme inercia, solo una crisis –real o percibida– produce cambios reales. Cuando esa crisis ocurre, las acciones que se tomen dependerán de las ideas que estén disponibles en ese momento”.