Somos demasiados, no cabemos más. Parece haber algunos sectores de la sociedad, o más precisamente, de la clase política canaria, empeñados en que esta idea se imponga y como prueba de ello podemos pensar en la comisión parlamentaria creada a tales efectos. Es necesario “tomar la decisión de cuántos queremos ser en Canarias”, según dijo un diputado regional. Pues resulta bastante evidente que esa decisión ya ha sido tomada y es muy clara: los canarios quieren ser muy pocos, cada vez menos.

Lo demuestran en los hechos: la comunidad autónoma tiene la menor tasa de fecundidad nacional, porque ha adelantado a Asturias, pero también la es de toda Europa, con apenas 0,86 hijos por mujer en 2021, un nivel muy bajo. Cada generación nueva es casi un 60 por ciento menos numerosa que la anterior. Los datos son concluyentes y nos deberían obligar a cambiar el foco de atención, a juicio del más citado especialista en demografía de España, Alejandro Macarrón, autor de El suicidio demográfico de España y coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo.

¿Esto de que estamos superpoblados aquí en Canarias, qué le parece?

Eso es una estupidez. Hay dos tipos de sitios superpoblados. Si es un país del tercer mundo, poco desarrollado y con mucha corrupción, significa quizá un problema adicional, por sus malos entornos de habitabilidad. Pero en los países más prósperos, pensemos en Singapur o en Holanda, o en determinadas zonas de Alemania (o en el mismo Madrid), es allí donde está la mayor riqueza por habitante, con unas altas densidades de población. Si en Canarias se genera una riqueza determinada, pensemos en el turismo o en otra de otro tipo, con ella puedes comprar fuera lo que te falta, que es lo que siempre se ha venido haciendo en esta tierra.

La inmensa mayoría de los alimentos son importados en las Islas.

Inglaterra importa alimentos desde la época de los romanos, así que… El ser humano puede perfectamente vivir en entornos de alta densidad. Lo de la superpoblación es algo que se produciría si la población siguiese creciendo indefinidamente, pero no parece que sea así. Incluso, con crecimiento de la población constante las teorías de Malthus han fallado, porque el ser humano ha creado o encontrado nuevos recursos a medida que iba creciendo la población. Y hoy hay menos pobreza que en cualquier otra época, con la mayor población. Hay un indicador que es a mi juicio muy interesante, porque es un resumen de todo, que es la esperanza de vida. Allí se combina el nivel de la ciencia médica, el económico y la cohesión social, porque la esperanza de vida general solo puede ser alta si los de menores ingresos tienen unas buenas perspectivas.

¿Y qué nos dice este indicador?

Que Madrid tiene la esperanza de vida más alta de Europa. Y si miramos los dos distritos con menor esperanza de vida, que son las dos Vallecas, allí es superior a la de Suecia. Eso quiere decir que no hay pobreza severa, que hay cohesión social y que todas las capas sociales tienen acceso a alimentos, techo, tratamientos médicos, y que tienen una vida suficientemente buena.

Pero aquí se habla de que no cabemos más porque hay colas a cierta hora en las autopistas. Como también sucede en otros sitios.

Hay teorías que apuntan en sentido contrario al que usted me señala y que indican que cuanta más población hay será más probable que aparezca algún genio y que ese genio tenga, con sus acciones, un efecto social beneficioso con las cosas que inventa y de las que se beneficia la comunidad en su conjunto.

Esa es la parte que no ven los críticos, que las personas son una riqueza en sí mismas, y que muchas personas son mucha riqueza. Mucha gente pensando a la vez y actuando como para solucionar problemas existentes o por venir.

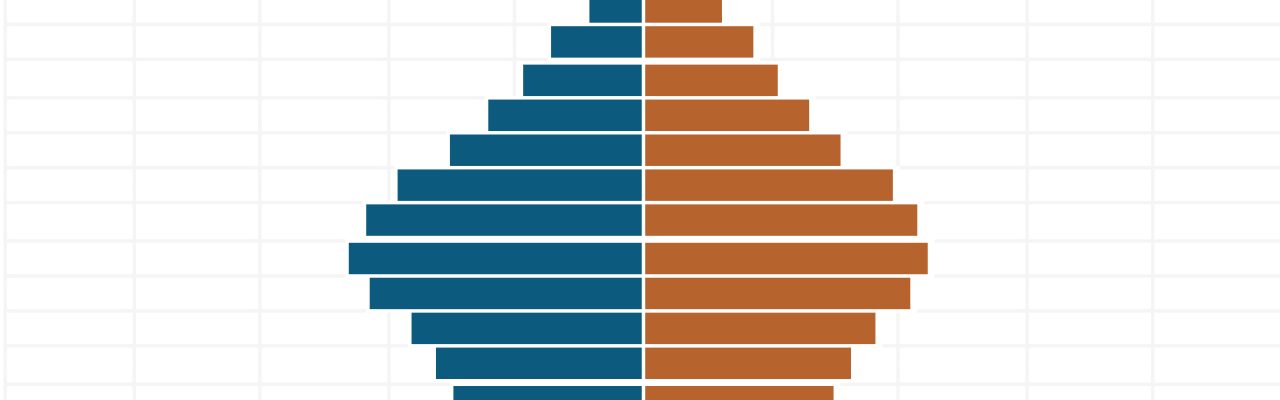

Y economías de escala, donde unos se especializan en una cosa y otros en otra. No hay superpoblación en Canarias. Lo que sí hay es una muy baja tasa de fecundidad, que lleva a un envejecimiento aceleradísimo de la población, porque el porcentaje de niños y jóvenes es cada vez menor y menor es la cantidad de personas en edad de trabajar. Eso lleva a una sociedad menos dinámica y a una sociedad de solitarios. En Canarias está la menor tasa de fecundidad, 0,86 hijos por mujer en 2021, y cada generación nueva es casi un 60 por ciento menos numerosa que la precedente. Eso es una catástrofe.

A la larga, ¿qué significa eso?

Significa que en un siglo se pierde más del 90 por ciento de los jóvenes. Son proporciones que uno no se cree. Hoy hay la mitad de niños en Canarias que hace 45 años, pese a haber crecido mucho la población, que se ha duplicado. De menores de dos años hay un 51 por ciento menos. Y eso teniendo en cuenta que ha venido mucha inmigración. En bebés, hay un 53 por ciento menos que hace 45 años. Si miramos los menores de diez años, que representan el futuro de la sociedad, en 1976 eran el 22 por ciento de la población en Canarias y ahora son el 7,3, la tercera parte de lo que eran. Es un cambio grande en un periodo breve, de una generación y media. Y si nos vamos a menores de 20 años, por aquellos años representaban el 42 por ciento del total y ahora es solo el 17%. Es sin duda una sociedad muy envejecida. En Canarias la evolución es espantosa y la inercia es difícil de revertir.

Eso es un reto demográfico, sin dudas. Y el Gobierno tiene un ministerio con ese nombre. ¿Qué enfoque cree que le están dando a esto, según su opinión?

Un enfoque erróneo. Solo piensan en conseguir votos en zonas rurales. Sabemos que en términos electorales están sobrerrepresentadas, entonces lo que intentan es atraer población de otros sitios. Hablan de traer inmigrantes, pero debemos pensar en que ya hay muchos inmigrantes en paro incluso en esas mismas provincias. Además, los inmigrantes son más urbanitas que los españoles, porque se tienen que buscar la vida y saben que en las ciudades grandes tendrán mayores posibilidades de prosperar. No irán a esas zonas despobladas de Cuenca o de Teruel, salvo que esté allí una explotación agrícola que le dé trabajo.

La natalidad está fuera de la agenda pública, sin embargo.

Le preguntaron al secretario general para el Reto Demográfico por la natalidad y contestó que eso no estaba dentro de lo que ellos llaman reto demográfico. Y para mí hay dos grandes retos demográficos en España: uno es aumentar la natalidad y el otro es gestionar bien la inmigración. Esta, si está bien gestionada, vale oro, porque son personas que quieren venir a trabajar, que se esfuerzan y que nos complementan si nos faltan niños. Pero mal gestionada puede destruir un país. Y en este ministerio no hablan de nada de eso, de lo único que hablan es de la despoblación rural. Y esta se produce en buena medida por la falta de natalidad. Yo he hecho informes al respecto y todas las provincias españolas estarían mejor de haber tenido mayor natalidad.

¿Hay algún caso que se salga de la norma?

Jaén. Es muy curiosa, porque es de las de mayor emigración de toda España, no es de costa, no tiene mucha industria, pero pese a todo ello han perdido menos población que otras provincias. Y su población está menos envejecida que la media nacional. Por ello es que resulta importante la natalidad y se demuestra con Jaén, que la tiene.

Hablaba de la inmigración. ¿Hay ejemplos de buena gestión?

Es muy difícil. Había ejemplos de buena gestión en el pasado. Los españoles íbamos a Alemania hace años, porque había necesidad de trabajo y nos integrábamos bien. Ahora ya no pasa eso en ningún lado. Ahora mismo no sé cuál es el mejor modelo. Quizá Dinamarca, que lo está haciendo bastante bien. Lo que sí sé es que España lo está haciendo peor que nadie, porque tiene unas tasas de desempleo muy altas y sigue llegando inmigración en cantidad. Desde el punto de vista económico la teoría es muy sencilla: cuando en un país hay pleno empleo o casi y se necesita mano de obra lo normal es que se cubra con inmigración. Desde el punto de vista de los valores, la inmigración que se integra bien es la que no genera los problemas que todos sabemos. Cuanto más cercana culturalmente, antes se integra, como pasa con los iberoamericanos.

Hay un número de españoles que no quieren trabajar porque ya tienen asegurada la subsistencia.

Eso es así y es para hacérnoslo mirar. No tiene sentido que los contribuyentes estemos pagando a alguien que no quiere trabajar y que cuando vienen los de fuera, al tiempo, se aprenden el truco y acaban de la misma manera. La idea del estado del bienestar en principio puede estar muy bien y pensar que la comunidad ayuda a los que lo necesitan. Pero ha degenerado en un sistema de votos y de fraude masivo, tanto en España como en otros sitios. Y lleva a esto, que es destructivo para las personas, porque no se puede vivir sin trabajar, vivir de los demás. Si alguien lleva años sin trabajar es difícil recuperarlo.

Pero el estado del bienestar es algo que casi nadie parece discutir hoy.

Es que el estado del bienestar puede ser el máximo responsable de los problemas migratorios, mucho más que los deficientes controles de fronteras. Es un atractivo para cualquier africano, que sabe que si pisa suelo español tiene garantizada la subsistencia y el cuidado médico. Quizá no en las mejores condiciones, pero lo tiene. Yo creo que en su mayoría tienen un plan A que es trabajar, pero también un plan B que no ha existido nunca en la historia de las migraciones humanas y este es el de los subsidios. Eso hace que atraigamos más de los que necesitamos y que retengamos también más cuando vienen las crisis.

¿En qué números se apoya para esto?

Eso se ve en la renta mediana, la que divide en dos mitades iguales a la población. La renta mediana de un hogar de españoles nativos frente a uno de inmigrantes no europeos es la mayor de Europa junto con Bélgica. Eso es lo que tenemos, por unas tasas de paro tremendas y porque nuestro inmigrante es poco cualificado, eso es lo que atraemos.

De lo más alto a lo más bajo

En 45 años el Archipiélago ha cambiado radicalmente en materia de natalidad. En el año 1976, Canarias era la segunda región, con una alta tasa global de fecundidad (92,41 nacimientos por cada mil mujeres), solo superada por Murcia (94). Hoy está a la cola de la tabla, con la más baja de todas, 23,9 nacimientos, seguida por Asturias, con 24,7.

Si miramos por ciudades, en un periodo breve (2014-2020) la peor caída ha sido la de Santa Cruz de Tenerife, que se deja un 20% en estos seis años, aunque Telde, La Laguna y Las Palmas pierden nacimientos también, en torno al 19 por ciento. Han pasado de 30 o más nacimientos por cada 1.000 mujeres a 22,9 en el peor de los casos, el de La Laguna, que tiene la tasa más baja de las cuatro grandes ciudades isleñas.

Canarias, como España, se caracteriza por una esperanza de vida alta combinado con una natalidad baja. Esto lleva a una aceleración muy notable del ritmo de envejecimiento. En el período 1960-2010 (50 años) el aumento de la población mayor fue del 12 por ciento. Mientras que entre 2010 y 2060 podría producirse un aumento del 34 por ciento, según las proyecciones. La consecuencia es un incremento esperado del peso relativo de la población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar, algo que no tiene parangón en la historia reciente de nuestro país, con consecuencias no solo en el sistema de pensiones sino en el crecimiento de la tasa de dependencia.

¿Por qué es malo el envejecimiento?

El hecho de que la proporción de jóvenes sobre ancianos se altere tan rápidamente podría tener un efecto considerable sobre el desarrollo, porque se asocia a menores tasas de empleo e innovación, con un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Por otra parte, las habilidades cognitivas necesarias para el uso de las nuevas tecnologías están menos presentes en los trabajadores de más edad, según el Piacc, un estudio comparativo internacional promovido por la OCDE. Por ello, la persistencia de un nivel muy bajo de fecundidad en una población cada vez más longeva supone un reto importante para el sistema de pensiones, que está en gran parte estructurado sobre la base de transferencias intergeneracionales, y también para la organización de la provisión de cuidados. En el caso de España, la preferencia mayoritaria con respecto al número deseado de hijos permanece estable desde hace décadas en torno a dos hijos, distando de forma significativa del nivel de fecundidad real. Es decir, se desea una cosa, pero se hace otra.